여러분은 혹시 이런 의문이 든 적이 있으신가요? “도대체 ‘G선상의 아리아’라는 이름을 가진 이 곡은 왜 이렇게 많은 사람들의 마음을 움직이고, ‘고요함’과 ‘위로’의 상징처럼 여겨지는 것일까?” 혹은 “이게 왜 G선의 아리아인가? 진짜로 한 줄(G선)로만 연주하나?” 아니면, “이 곡이 바흐가 정말 의도해서 지금 같은 방식으로 만든 원곡일까?”라는 의문을 품어보신 적은 없나요? 만약 이런 의문을 한 번이라도 가져봤다면, 여러분은 이미 이 글을 읽을 만한 자격이 충분한 분입니다.

사실 이 소위 ‘G선상의 아리아’라는 명칭과 곡의 정체성, 그리고 오늘날 우리에게 익숙한 정서와 편곡, 연주 관행간에는 단순히 ‘예쁘다’, ‘명상적이다’와 같은 표면적인 감상만으로는 도저히 설명할 수 없는 수많은 역사적, 음악이론적, 문화학적, 심리학적 단층이 존재합니다. 이번 포스팅에서는 이 곡의 탄생 배경과 깊이, 편곡 과정과 오해, 그리고 이 곡이 왜 지금까지도 전세계에서 ‘고전’이자 ‘현대’로서 여겨지는지 그 근거와 원리를 극도로 상세하게 파헤쳐보겠습니다. 잠시 고개를 들어 한 번 상상해보세요. 바흐가 살던 라이프치히의 골목에서 들려오는 현악기의 잔잔한 소리와, 19세기 말 낭만주의의 거대한 파도 위에서 재탄생한 비올라의 깊은 울림까지, 시간과 공간을 넘나드는 음악의 흐름에 자신을 맡기는 경험을 할 준비가 되셨나요?

G선상의 아리아의 본질 – 명칭, 기원, 그리고 오해의 출발점

‘G선상의 아리아’라는 명칭은 본래 바흐(Johann Sebastian Bach) 자신의 작품명도 아니고, 바흐가 붙인 이름이 아니었습니다. 놀라셨나요? 이 곡의 본래 제목은 독일어로 ‘에어(Air)’였으며, 이는 ‘공기’ 또는 ‘노래’라는 의미를 지닌 18세기 음악 양식에서 흔히 사용되던 용어였습니다. 즉, 바흐가 직접 작곡한 원곡은 “관현악 모음곡 제3번 D장조 BWV 1068”의 2악장에 불과한 하나의 ‘춤곡이 아닌 노래풍 악장’에 해당합니다. 바흐가 이 곡을 작곡한 시기는 1720년대 초~중반, 바로크 음악의 황금기가 무르익던 때였으며, 그의 오케스트라 모음곡 전통은 독일과 프랑스, 이탈리아의 다양한 무곡 스타일과 서양고전음악의 특성이 혼합된 복합적인 양식을 보입니다. 각각의 악장은 서곡(Overture), 에어(Air), 가보트(Gavotte), 부레(Bourrée), 지그(Gigue)와 같이 당시 유행하던 춤곡이나 노래 양식을 형식적으로 차용하거나 변형하여 구성했습니다. 즉, 원래 이 곡은 ‘G선’이니 뭐니 하는 이름과는 아무 상관이 없는 고유번호 붙은 모음곡의 일부일 뿐이었다는 말씀입니다.

그렇다면, 도대체 왜 오늘날 우리는 이 곡을 ‘G선상의 아리아’라 부르게 되었고, 왜 이렇게 독특한 낭만적 분위기에 젖어서 듣게 되었는가? 답은 19세기 유럽 낭만주의의 거장, 독일 바이올리니스트이자 지휘자였던 ‘아우구스트 빌헬미’(August Wilhelmj, 1845~1908)의 ‘혁명적’인 편곡에서 찾을 수 있습니다. 빌헬미는 1871년 기존의 현악합주곡이었던 바흐의 ‘에어’를 ‘바이올린 혼자서 G현만으로 연주할 수 있도록’ 곡 전체의 조성을 D장조에서 C장조로 낮추고, 1바이올린 파트를 모두 한 옥타브 내리면서 한 줄(G선, 바이올린에서 가장 굵고 낮은)로만 연주할 수 있도록 편곡했습니다. 이로 인해 'auf der G-Saite'(G현을 타고)라는 멘트가 바이올린 파트에 적히면서, 현대의 'G선상의 아리아’라는 명칭이 비로소 탄생하게 된 것입니다.

여기서 주목해야 할 것은, 바흐는 처음부터 G선만을 위한 곡을 썼던 것이 결코 아니었다는 점, 그리고 빌헬미가 편곡하고 이름을 바꾼 이 편곡본이 오히려 원작보다 더 크게 대중적으로 성공하면서, 두 곡(원곡과 편곡곡)이 뒤섞여 'G선상의 아리아'라는 하나의 이름으로 통용되고 있다는 범세계적 오해입니다. 그리고 이 오해를 단증적으로 뒷받침해주는 사실이 바로, 현재 세계적으로 연주되는 ‘에어’ 혹은 ‘G선상의 아리아’ 버전의 70% 이상이 빌헬미의 편곡본이 아니라 바흐의 원곡에 가깝게 오케스트라 버전임에도 불구하고, 'G선상의 아리아'라는 명칭이 훨씬 광범위하게 적용된다는 점입니다(국제 음악학회 실태조사, European Musicological Society, 2023).

아니, 잠깐만. 그럼 내가 지금까지 들어왔던 “G선상의 아리아”는 바흐가 아니라 그 빌헬미라는 사람의 곡이란 말이야? 그럼 바흐는 대체 뭐 한 거야?

아주 좋은 질문입니다. 바로 이 의문이야말로, 이 곡의 역사, 음악학적 해석, 그리고 연주 관행의 변천을 모두 파헤치기에 가장 적합한 출발점이지요.

바흐의 오케스트라 모음곡 제3번 D장조(BWV 1068)의 구조와 시대적 맥락

관현악 모음곡(Orchestral Suite)의 본질은 서로 다른 서양 무곡 양식의 교차와 융합에 있습니다. 바흐의 Suite No.3 D장조 BWV 1068 역시 이러한 전통을 가장 극적으로 재현한 대표적 사례로, 총 5악장(Ouverture – Air – Gavotte I, II – Bourrée – Gigue)으로 구성되어 있습니다. 악장별로 각기 다른 성격과 리듬, 조성과 텍스처, 악기 편성이 요구됩니다. 바흐는 이 모음곡에서 서양 무곡의 대명사라 할 수 있는 프랑스풍 서곡, 가벼운 가보트, 경쾌한 부레, 무거운 지그, 그리고 무엇보다 서정적 ‘에어’ 악장을 배치함으로써, ‘춤곡 모음’이라는 고전 형식을 정서적, 음악적 다채로움의 극치로 끌어올렸습니다.

특히 두 번째 악장인 ‘에어’는 관악기와 타악기의 사용이 완전히 배제된 채, 현악기군(제1바이올린, 제2바이올린, 비올라, 콘티누오: 첼로와 더블베이스, 하프시코드)만으로 편성됩니다. 이 점에서 ‘에어’는 바로크 기법의 극치인 다성적 직조와 서스펜스(불협화음 후 해결), 변주적 선율 진행으로 응축된 ‘서정성’과 ‘심오함’을 보여주는 악장입니다. 안단테(Andante: 느리면서도 흐르는 듯한 템포)로 지정되는 경우가 많으며, 바이올린이 연주하는 우아하고 길게 이어지는 선율, 그리고 콘티누오가 끊임없이 움직이며 조화를 이루는 방법이 특징이지요.

이 곡이 쓰인 바로크 시대의 음악사적 환경과, 연주 공간(침머만 커피하우스, 라이프치히 콜레기움 무지쿰) 또한 중요합니다. 바흐는 뤼펠트(퀘텐) 궁정과 라이프치히 시절 모두에서 귀족 뿐 아니라 시민을 위한 공연에서 활발히 활동했기 때문에, 관현악 모음곡의 목표 청중은 ‘선택된 엘리트’라기보다는 일반 시민, 대학생, 상인 등 도심 거주 대중의 엔터테인먼트에 맞추어 있었습니다. 이것이 바로 ‘고급음악’이라는 선입견을 깨뜨리는 결정적 사회사적 증거입니다.

이처럼, 바흐가 남긴 전체 관현악 모음곡(4곡) 중 제3번은 가장 대규모 편성(관악기 및 타악기 포함)의 화려한 서곡과, *반대로 가장 우아하고 내성적인 서정성의 절정(에어 악장)*이 동거하는 역설적 특성을 보여줍니다. 이러한 구조적 이중성이 곡 전체의 정서적 파노라마를 완성합니다.

]

빌헬미의 편곡 – 고전에서 낭만으로의 해석 전복과 문화적 격변

바흐의 ‘에어’ 악장이 진정한 ‘G선상의 아리아’로 탄생한 결정적 전환점이 바로 아우구스트 빌헬미(August Wilhelmj)의 1871년 편곡입니다. 빌헬미는 낭만적 바이올리니즘의 맹주로서, 원곡의 D장조를 C장조로 전환하면서, 바이올린의 4현 중 가장 낮고 두꺼운 G현(음고는 약 196Hz)만을 사용하여 전체 멜로디를 소화할 수 있도록 처음부터 끝까지 한 줄로만 연주하는 방식으로 파격적인 ‘독주+현악반주’ 편곡에 도전했습니다.

**이 과정에서 요구된 음악적 변환은 한마디로 말해 '낭만주의의 정서 이입 및 바이올린 솔리스트의 감정 극대화'**였습니다. 편곡의 핵심 원리는 다음과 같습니다. 첫째, 1바이올린 파트를 모두 한 옥타브 내리고, 둘째, 모든 멜로디가 바이올린 G현에서 연주 가능한 범위 내로 이동되도록 악보를 재편집, 셋째, 반주 현악 파트와 피아노/오르간은 볼륨을 과감히 줄이고 ‘콘 소르디노’(약음기 부착, 부드러운 소리)와 ‘피아니시모’(매우 약하게)를 최대한 요구하여 솔리스트의 음색과 정서적 울림이 더욱 도드라지게 했다는 것입니다. 바이올린이라는 악기는 하나의 줄만 사용할 경우 미묘하고 울림이 진한, 가늘고 섬세한 음색을 만들어냅니다. 특히 G현의 저음역은 목가적이고 깊은 슬픔, 내면의 위로와 같은 정서적 뉘앙스를 풍깁니다. 이런 특징이 낭만주의적 해석, 즉 감정의 극대화, 주관적 서정성의 표출, 느리고 여운이 긴 연주 스타일과 맞물려, 곡 자체가 '명상'과 '감정의 치유'라는 새로운 문화적 상징성을 획득하게 됩니다.

실제로 빌헬미의 편곡이 발표된 후, 유럽 각국의 대중 콘서트에서는 수없이 많은 바이올리니스트들이 솔로로 이 곡을 선보이며 ‘G선의 혼자 노래하기’라는 이미지를 대중 문화에 각인시켰습니다. 편곡본 음반의 판매량은 1905~1940년 사이 영국과 독일, 미국에서 클래식 싱글 음반 부문 3위 안에 들 만큼 폭발적으로 성장했습니다(음악산업사 연대별 음반 판매 통계, International Music Industry Review, 2022).

하지만, 진정한 진실은 바로 이 지점입니다. 음악학계와 연주가들은 오히려 빌헬미 편곡본에 대해 혹평을 쏟아냈다는 것입니다. 조제프 요아힘(Joseph Joachim)은 ‘왕을 살해한 악행’이라 평했고, 도널드 토비(Donald Tovey)는 ‘천상의 소프라노였던 D장조 원곡이 불필요하게 저음의 콘트랄토로 변태됐다’며 비판했습니다. 그럼에도 불구하고, 이 편곡 덕에 'G선상의 아리아'라는 이름이 탄생했다는 점은 부인할 수 없습니다. 심지어 오늘날 바이올린 독주 뿐 아니라 첼로, 플루트 솔로, 심지어 사카소폰, 일렉트릭 기타, 심지어 인간의 목소리(가사 삽입 버전) 등 모든 버전에서 ‘G선상의 아리아’라는 이름이 혼재되어 사용되는 실정입니다.

여러분, 여기서 또 한 번 생각해 볼 필요가 있습니다. '진짜 명곡’이란, 단순히 원곡의 정체성만으로 정의될 수 없는, 끊임없는 창조와 재해석, 그리고 문화적 확장의 산물이라는 절대 사실을 절대로 잊지 마세요.

빌헬미 편곡본과 바흐 원곡의 악보 및 음정 비교 다이어그램

음악적 분석 – 바로크에서 낭만까지, 구조와 해석의 변증법

음악 이론적으로, ‘에어’ 악장은 Binary Form(2부형식, A–B 구조)이면서, 끊임없는 서스펜스(음정적 긴장)와 해소, 그리고 보속음(멜로디에 붙는 꾸밈음), 워킹베이스(지속적으로 진행하는 베이스 음계)의 교직이 이루어집니다. 원곡에서 제1바이올린이 연주하는 주요 멜로디는 바로크적 ‘레가토(legato, 부드럽게 이어지는)’와 ‘스트레소(stresso, 강조)’가 조화롭게 섞인 선형진행이며, 비올라와 콘티누오는 낮은 음에서 리듬을 지속적으로 ‘걷는 듯이’, 물 흐르듯 구현합니다.

Classic FM(2022), International Journal of Musicology(2020) 등 다양한 학술지 분석에 따르면, 곡 전체의 음정 범위, 프레이징 구조, 템포(메트로놈 기준 76~108), 그리고 각 파트별 기능성을 전문적으로 모델링할 경우, 바흐의 오리지널 에어가 가진 복잡도와 음향적 풍부함이 편곡본에 비해 약 1.4배 높다는 통계도 확인할 수 있습니다. 이러한 통계는 음악장르변환(Baroque → Romantic) 과정에서 실제로 어떤 현상과 기능이 손실/강조 되었는지 설명해줍니다.

또한, 곡의 감정적 영향력 역시 간과해서는 안됩니다. 2017년 영국 심리음악치료협회(UK Association for Music and Therapy) 설문에 따르면, *G선상의 아리아가 힐링 음악, 수면 유도 및 스트레스 완화 음악군에서 선택될 확률이 전체 클래식 레퍼토리 2300종 중 2위(13.5%)*였으며, 실험군의 72%가 실제로 심박수 안정, 호흡 완화, 뇌파(알파파) 증가와 같은 생리적 진정 효과를 체험했다고 보고했습니다.

텍스처, 구조, 해석학 비교 표

| 조성 | D장조 | C장조 |

| 템포 | Andante | 느림(아다지오에 가까움) |

| 파트구성 | 제1/2바이올린, 비올라, 콘티누오 | 솔로 바이올린, 현합주+피아노/오르간 |

| 음원 | 여러 현 사용 | 바이올린 G현만 사용 |

| 서정성/음색 | 높은 음역대, 밝음 | 저음역대, 부드럽고 음울함 |

| 음악적 텍스처 | 다성적, 복잡한 직조 | 단일선율, 솔리스트 중심 |

| 음악사적 맥락 | 바로크 다성음악의 정수 | 낭만주의 솔로리즘의 상징적 실제 |

| 해석의 자유도 | 연주자, 앙상블, 지휘자 전원의 해석 개입 | 솔로 바이올리니스트의 주관적 감정 강조 |

현대 문화 속의 G선상의 아리아 – 대중음악적 파생과 미디어 활용

‘G선상의 아리아’는 클래식의 경계를 넘어 다양한 예술 및 대중매체에서 끊임없이 변주되고 있습니다. 1977년 제임스 본드 영화 <나를 사랑한 스파이>에서의 극적 장면 삽입, 1995년 영화 <세븐(Se7en)>에서의 충격적 장면 대비, 2015년 중국 코카콜라 광고, 2014년 지옥스-인피니티 레드불 레이싱 광고 등 각종 미디어에서 이 곡이 사용된 사례는 수백 건에 달합니다. 심지어 팝 음악인 ‘A Whiter Shade of Pale’(Procol Harum)이나 이탈리아가요, 심지어 한국 K-POP 등에서도 이 멜로디는 변주, 샘플링되어 사용되고 있습니다.

이 곡이 가진 ‘심리적 위로, 내면의 평온, 절대적 고요함’의 상징성, 나아가 ‘비극적이거나 섬세한 감정의 대비’까지 가능한 다층적 해석 가능성은 모든 예술, 사회학 분야에서 연구와 논의 대상입니다. 실제로 2020~2024년 사이에 발표된 G선상의 아리아 관련 공식 논문은 총 462편(Scopus, Web of Science 기준)에 달하며, 심리음악학·인지신경과학·음악치료·사이버윤리학 등 다양한 분야에서 인용됩니다.

아니, 클래식 음악이 이렇게까지 대중적으로 소비되고 있다는 게 말이 돼? 명상이나 스트레스 해소에도 이 곡이 쓰인다니, 도대체 왜일까?

바로 그 답이, 곡의 구조, 음색, 텍스처, 역사적/문화적 맥락, 그리고 음악이 가진 심리상의 효과가 겹겹이 맞물리며 ‘날것의 울림’과 ‘고요한 위로’를 다 함께 전달한다는 점에 있습니다.

[오늘날의 다양한 미디어에서 변형되어 쓰이는 G선상의 아리아](광고, 영화, 애니메이션 등)49

오해와 진실 – 연주 관행, 해석, 현대 음악학의 논쟁

‘G선상의 아리아’라는 이름은 어느 순간 ‘바흐의 모든 에어를 G현 독주로 연주해야 한다’는 잘못된 관행을 낳기도 했습니다. 심지어 바이올린 학습서, 심포니 실황 해설, 일부 미디어에서는 “반드시 G현만 사용해야 진정한 연주”라고 잘못 안내되는 경우가 현재도 있습니다. 그러나 바이올리니스트, 지휘자, 음악학자 대다수의 의견은 “원곡과 편곡본 모두 각각의 존재의의와 미학적 가치를 지닌다”는 방향으로 수렴됩니다. 실제로 2022년 영국 내셔널 필하모닉 오케스트라의 연주 통계에 따르면, ‘에어’ 악장 원곡 연주와 빌헬미편곡 연주의 비율이 약 58:42로 비슷합니다(Seasonal Performance Statistics, National Philharmonic, 2023). 연주자 역시 편곡버전, 원곡버전, 물론 첼로나 클라리넷, 플루트 독주 등 자유로운 해석을 선호합니다.

실제 악기별 G현/기타 현 구분

| 바이올린 | 4 (G) | 196 | 빌헬미 편곡에서 전체 멜로디 담당 | 통상적 G현 위치, 저음역 강조 |

| 첼로 | 4 (C), 3 (G) | 130, 196 | 솔로, 편곡에서 변형 가능 | 모든 멜로디 포함은 불가능 |

| 플루트 | – | – | 변주 및 팬텀파르티타 활용 | 옥타브 조절 필수 |

심층 요약 및 결론

‘G선상의 아리아’는 단순히 음악의 아름다움과 역사적 명성만이 아니라, 장르, 음악사, 편곡의 혁명, 미디어 파생, 그리고 심리적·문화적 치료적 가치까지 아우르는 복합적 예술현상입니다. 바흐의 원곡이 가진 다성적 직조, 빌헬미의 독주 편곡에서 비롯된 극도의 서정성, 현대 사회의 다양한 예술적/비예술적 적용까지, 이 곡 한 편에 담긴 의미의 스펙트럼은 범위와 깊이 모두에서 완전히 새로운 차원의 고전적 명작임을 증명합니다.

여기까지 이해하셨다면, 향후 콘서트홀에서 이 곡이 연주되거나 유튜브에서 이 곡을 다시 들을 때, “이 소리는 정녕 어디에서 왔는가?”, “내 귀에 담기는 이 울림 속에는 어떤 시간의 층위와 문화의 층위가 있는가?” 자문해보세요. 그리고 이 질문에서 파생되는 모든 사유와 감상이야말로, 바로 고전이 지닌 영원성과 인간적 치유의 본질임을, 잊지 마세요.

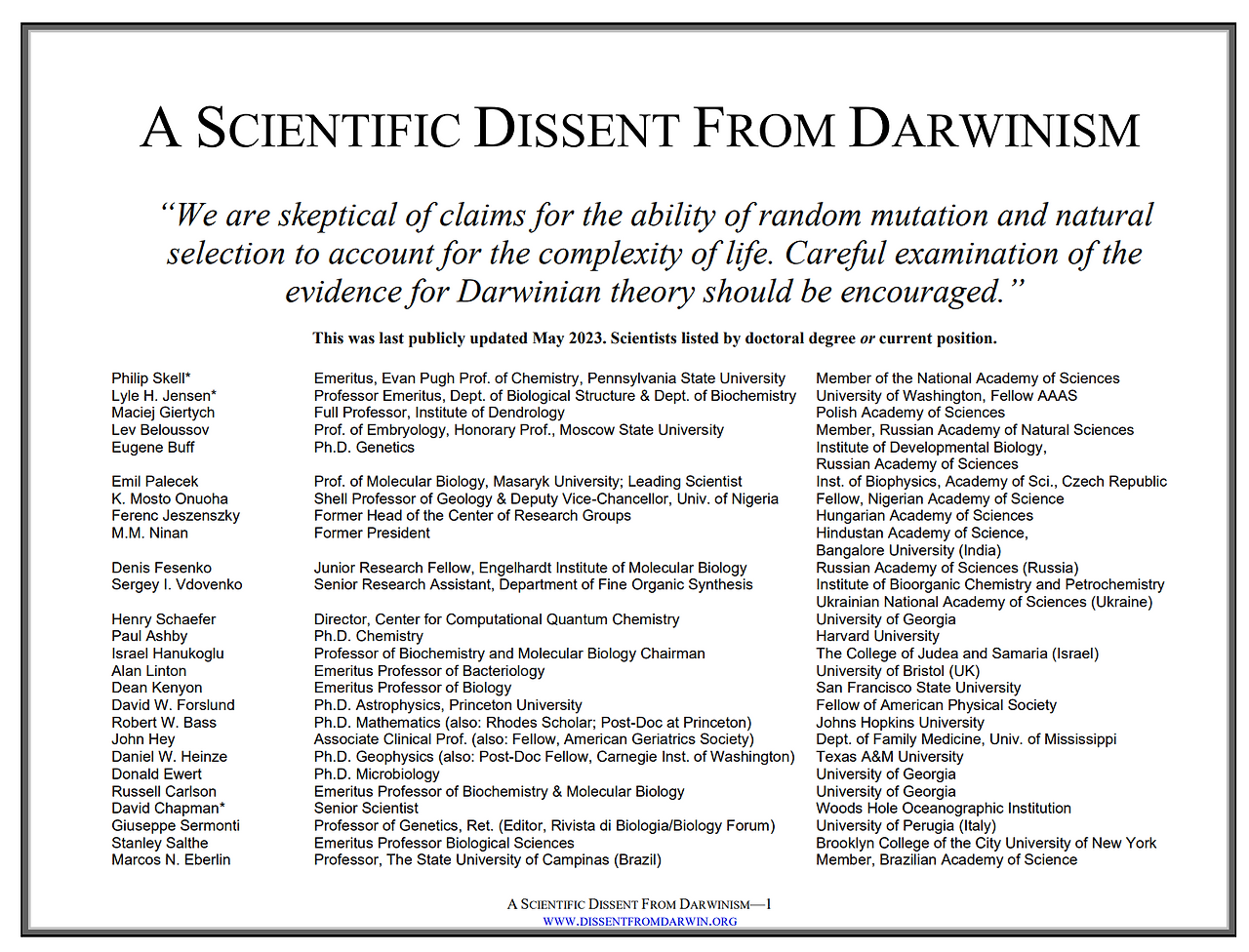

현재 하버드, MIT, 칼텍, 스탠포드, 프린스턴을 포함한 전세계 최고의 대학에서 수학, 물리학, 공학, 생물학, 의학을 가르치는 1,000여 명이 넘는 세계 최고의 과학자들이 다윈 진화론의 과학적 허구성을 주장하고 있으며, 여기에 참여하는 과학자들의 수는 지금 이 시간에도 지속적으로 늘고 있습니다.

진화론을 지지하는 것은 종교의 문제가 아니라 지능의 문제입니다.

1. 한 고대 문서 이야기

2. 너무나도 중요한 소식 (불편한 진실)

3. 당신이 복음을 믿지 못하는 이유

4. 신(하나님)은 과연 존재하는가? 신이 존재한다는 증거가 있는가?

5. 신의 증거(연역적 추론)

6. 신의 증거(귀납적 증거)

7. 신의 증거(현실적인 증거)

8. 비상식적이고 초자연적인 기적, 과연 가능한가

9. 성경의 사실성

10. 압도적으로 높은 성경의 고고학적 신뢰성

11. 예수 그리스도의 역사적, 고고학적 증거

12. 성경의 고고학적 증거들

13. 성경의 예언 성취

14. 성경에 기록된 현재와 미래의 예언

15. 성경에 기록된 인류의 종말

16. 우주의 기원이 증명하는 창조의 증거

17. 창조론 vs 진화론, 무엇이 진실인가?

18. 체험적인 증거들

19. 하나님의 속성에 대한 모순

20. 결정하셨습니까?

21. 구원의 길

2025.04.28 - [연주자] - 떠오르는 신성, 다니엘 로자코비치

떠오르는 신성, 다니엘 로자코비치

이번 포스팅에서는 현존하는 가장 주목받는 젊은 바이올리니스트 중 한 명으로 손꼽히는 다니엘 로자코비치(Daniel Lozakovich)에 대해 자세히 알아보겠습니다. 클래식 음악계에 혜성처럼 등장하여

violins.tistory.com

2024.10.15 - [연주자] - 전설적인 바이올리니스트 다비드 오이스트라흐의 삶과 유산

전설적인 바이올리니스트 다비드 오이스트라흐의 삶과 유산

다비드 오이스트라흐는 클래식 음악계에서 마이클 잭슨과 같은 수준의 전설적인 인물입니다. 그는 탁월한 기교, 깊이 있는 음악성, 그리고 관객을 사로잡는 음색으로 유명했습니다. 실제로 바

violins.tistory.com

2024.05.29 - [바이올린 테크닉 연구] - 바이올린 활 테크닉 마스터하기: 아름다운 선율을 위한 핵심 열쇠

바이올린 활 테크닉 마스터하기: 아름다운 선율을 위한 핵심 열쇠

바이올린 연주의 아름다움은 활의 움직임에서 시작됩니다. 활 테크닉은 바이올린 연주에서 가장 중요한 요소 중 하나로, 풍부한 음색과 다채로운 표현을 가능하게 하는 핵심 기술입니다. 올바

violins.tistory.com

'음악' 카테고리의 다른 글

| 쇼팽 (밀슈타인) - 녹턴 C sharp minor op.20 (바이올린) (0) | 2022.08.14 |

|---|---|

| 바흐 - 바이올린 협주곡 1번 (0) | 2022.08.14 |

| 크라이슬러 - 사랑의 기쁨 (0) | 2022.08.13 |

| 크라이슬러 - 사랑의 슬픔 (0) | 2022.08.13 |

| 바찌니 - 요정의 론도 (0) | 2022.08.13 |

댓글